上皮内新生物とがんの違いとは?がん保険に入る前にココをチェックしておこう

がんは日本人の2人に1人がかかり、3人に1人が死亡していると言われている、とても私たちに身近な病気となっています。

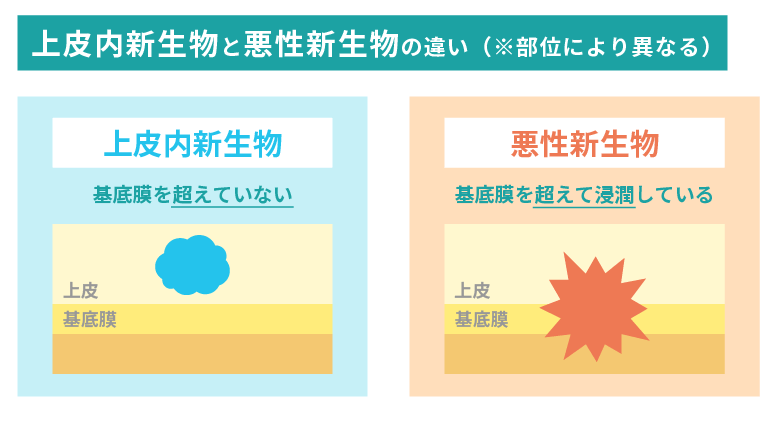

ただ、がんとは言っても一括りには出来ず、大まかには「悪性新生物」と「上皮内新生物(または上皮内がん)」の2つに分けることができます。

この2つは同じがんとは言っても病気としての進行度が決定的に違っており、さらにがん保険では保障の有無や給付金額の差異が生じる場合があるなど、この2つを分けて保障が決定されている商品もあります。

そのため、がん保険に加入する際は上皮内新生物での保障はどうなっているのかを事前に確認する必要が出てきます。

このページではそんな悪性新生物と上皮内新生物の違い、上皮内新生物のがん保険での扱いや保障の必要性などを解説していますので、がん保険への加入(または医療保険にがん特約を付けるなど)を検討されている方はぜひとも参考にしてみてください。

上皮内新生物(上皮内がん)って何?悪性新生物との違いについて

上皮内新生物(上皮内がん)とは、簡単に言うと「皮膚や粘膜の表面にできる、生まれたばかりのがん」のことです。

この皮膚というのはもちろん私たちの体の表面を覆っているあの皮膚で、この皮膚の浅い表面部分(上皮)に出来たがんを上皮内新生物と言います。

ちなみに胃や大腸などの内臓にある粘膜にも上皮があり、その浅い部分に出来たがんも上皮内新生物と言います。

上皮内新生物の段階で適切な治療(手術での除去等)をすることで、浸潤や転移・再発の可能性がほとんどなくなると言われています。

ですが、この上皮内新生物をそのままにして放置してしまうと上皮よりも深く浸潤してしまい、悪性新生物へと進行してしまう可能性が出てきてしまうのです。

つまり、この上皮内新生物の段階で発見し、除去することができれば、その後のがん転移や再発の心配をする必要がほとんどなくなるという訳です。

ちなみに悪性新生物とは、皮膚や内臓の表面にある上皮にあるがんを放置することで上皮の下にある基底膜を突き破り、さらに体や内臓の深いところまで侵入してきたがんのことを指します。

悪性新生物は血管やリンパ管に侵入し、他の箇所に転移する性質を持っています。

悪性新生物まで進行してしまうと治療が長引いてしまったり、転移や再発の可能性も高くなってしまいます。

そのため、上皮内新生物の段階で発見することが重要になってくるのです。

上皮内新生物と診断される割合は?

がんと診断された中で、上皮内新生物と診断される割合はどのくらいなのでしょうか?

この割合は保障の必要性についての判断材料にもなりますので、ここはチェックしておきましょう。

参考にするのは厚生労働省が2020年に発表した「全国がん登録 罹患数・率 報告」のデータです。

以下の表でそれぞれの診断割合を見ることができます。

| 部位 | 集計対象数 | 上皮内 | 限局 | リンパ節転移 | 隣接臓器浸潤 | 遠隔転移 | 不明 |

| 全部位 | 1,016,747人 | 10.7% | 43.0% | 8.4% | 12.5% | 17.5% | 8.0% |

| 食道 | 26,830人 | 9.2% | 38.4% | 7.1% | 23.9% | 15.5% | 5.9% |

| 大腸(結腸・直腸) | 183,740人 | 20.9% | 36.9% | 13.2% | 8.9% | 15.2% | 4.8% |

| 結腸 | 124,219人 | 22.4% | 36.1% | 12.1% | 9.3% | 15.3% | 4.8% |

| 直腸 | 59,521人 | 17.7% | 38.6% | 15.5% | 8.1% | 15.1% | 5.0% |

| 肺 | 119,745人 | 2.2% | 34.2% | 8.7% | 9.8% | 36.7% | 8.3% |

| 皮膚 | 29,709人 | 19.8% | 67.3% | 1.0% | 6.4% | 1.1% | 4.5% |

| 乳房 | 102,767人 | 10.8% | 53.4% | 18.9% | 3.7% | 6.3% | 6.8% |

| 乳房(女性のみ) | 102,087人 | 10.9% | 53.5% | 18.9% | 3.7% | 6.3% | 6.8% |

| 子宮 | 50,599人 | 43.6% | 32.0% | 2.2% | 12.8% | 5.6% | 3.9% |

| 子宮頸部 | 32,666人 | 67.5% | 12.5% | 1.5% | 12.0% | 3.5% | 3.1% |

| 膀胱 | 42,745人 | 46.0% | 36.0% | 1.2% | 6.5% | 3.0% | 7.4% |

全部位を見ると、上皮内新生物と診断される割合は10.7%となっており、そこまで高いわけではありません。

ただ、部位によっては大腸が20.9%、膀胱が46.0%という高さになっています。

この部位に健康的な不安を感じている方は、上皮内新生物にも備えておくと安心感が高くなるかと思います。

また、子宮が43.6%、子宮頚部が67.5%と、女性特有の部位は上皮内新生物の診断割合がとても高くなっています。

そのため、女性は男性と比べて上皮内新生物に対する保障の必要性は高くなると言えるでしょう。

上皮内新生物はがん保険でどのくらい保障されるのか?加入前にここはチェックしておこう

上皮内新生物は手術で除去をすることで再発や転移の心配がほぼなくなりますので、治療費はそれほど高くなる訳ではありません。

高額療養費制度を利用することで、高くなったとしても10万円以下の治療費に抑えられることでしょう。

ただ、それでもお金がかかることには変わりなく、家計が厳しかったり、保険の給付金をあてにしたいという場合はがん保険(または医療保険+がん特約など)に前もって加入しておくことで、家計へのダメージを減らすことができます。

ちなみにがん保険は商品によって上皮内新生物に対する保障が異なり、給付金が出るものと出ないものとに分かれます。

以下、がん保険の上皮内新生物に対する3パターンの保障を載せておきますので、上皮内新生物も保障の対象にしたい場合はそのがん保険が3つのうちのどれに当てはまるのか、加入の際に必ずチェックしておくようにしましょう。

【その1】保障対象外

悪性新生物はしっかり保障されますが、上皮内新生物は保障の対象外となっているパターンです。

治療費が高くなりがちな悪性新生物のみに備えたいという場合はこの保障パターンでも良いですが、もしも上皮内新生物も保障に加えたいという場合はこのタイプではなく、以下で紹介するいずれかのがん保険にした方が良いでしょう。

【その2】一部保障

悪性新生物の保障にプラスして、上皮内新生物の保障が一部分だけ対象となっているパターンです。

例えば、がん保険ではがんと診断された場合に受け取れる「診断給付金」がメインとなっている商品が多くありますが、一部保障のがん保険では以下のように制限されています。

- 診断給付金の金額が悪性新生物の1/2、または1/10などに抑えられている

- 診断給付金の支払回数が悪性新生物の場合は1年や2年に1回を回数無制限で受け取れるが、上皮内新生物だと最初の1回のみとなっている

このように、一部保障のがん保険だと最低限の保障はあるものの、悪性新生物よりかなり保障が抑えられています。

上皮内新生物に対して大きな保障は必要ないと考えるならこれでも問題ないですが、もっと保障を求める場合は一部保障だと安心感は少ないと言えます。

【その3】同額保障

悪性新生物と同等の保障内容となっているパターンです。

診断給付金の金額や回数、入院・通院給付金などが悪性新生物と変わらない保障となっているため、上皮内新生物でもしっかりとした保障が欲しい場合に大きな助けとなってくれるタイプのがん保険です。

上皮内新生物は子宮・子宮頚部で診断される割合が高いため、特に女性にとっては同額保障にすることで安心感が高くなると言えるでしょう。

まとめ

このページでは上皮内新生物と悪性新生物との違いや、がん保険による保障の程度について解説してきました。

基本的には上皮内新生物と診断された場合は除去することで完治する可能性が高く、治療費がそれほど高くなることはありません。

ですが、経済的に厳しい方は上皮内新生物の治療費も保障されることが大きな安心感へと繋がります。

また、女性特有の子宮・子宮頚部で上皮内新生物と診断される割合が高いことから、女性にとって上皮内新生物の保障があるがん保険への必要性は高くなるかと思います。

ただし、がん保険の中には上皮内新生物が保障されなかったり、悪性新生物と比べて保障が抑えられている商品もありますので、がん保険を検討する際は保障の割合をしっかりとチェックしたうえで検討するようにしましょう。

川﨑 謙也

2024年度MDRT/FP技能士/トータル・ライフ・コンサルタント/上級相続診断士

外資系生命保険会社を経て、トータルライフコンサルンタント(生命保険協会認定FP)や上級相続診断士などの資格を有し、幅広い知識を持ち合わせるFPとして活躍中。 様々な年齢層を対象に、年間約200世帯ほど面談を行なっている。お客さま一人ひとりのペースに合わせて理解を進めていただくことを大切にしている。